スラウェシ島での野外調査

ここでは、2016年のスラウェシ島での調査の様子を簡単に紹介します。

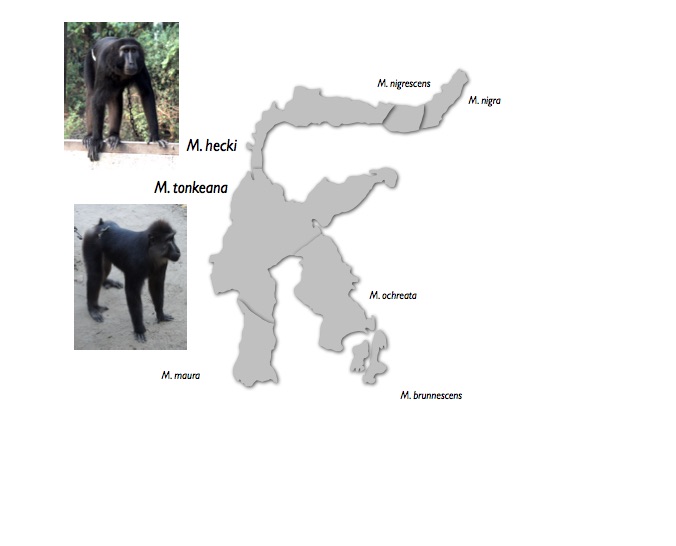

インドネシア、スラウェシ島には7種のマカク属の固有種が生息しています。これらの種は遺伝的に近縁なため、霊長類の種分化の研究をするための最適な研究対象となります。2016年9月に昨年と同様に、Macaca heckiとM. tonkeanaの調査に行きました。 パルを調査地に選んだ理由はこれら2種のハイブリッドゾーンが近いからです。

スラウェシ島の固有のマカクの調査

パルの空港に到着。大学院生の時にドイツのチュービンゲンに通っては研究をしていましたが、スラウェシ島への渡航回数はドイツを上回っています。

パルの空港に民族楽器が展示されていました。

見た目は鍋が並んでるように見えます。

いつも通り、ジャカルタのホテルで共同研究者と待ち合わせ。

ジャカルタからスラウェシまでの飛行機は朝の5時。

朝3時には空港でチェックイン、、、する予定が。

「その便はキャンセルになったよ」という、空港職員の言葉でジャカルタの空港で

12時間待ちになりました。

3年前も来た場所。

同じ個体が元気だと安心します。

リンゴを食べています。

Tonkeanaの毛はフサフサです。

こちらはhecki。

見事なオールバックです。

横から見るとツンツンしたオールバックだとわかります。

ストローも使えます。

調査の昼食は、調査地の近くで食べます。

この日はパル名物「超牛骨煮込み、骨髄吸い」。

牛骨のスープが絶品です。ストローで吸う骨髄は油分のないバターのようです。

付け合わせのキャッサバは香りのないジャガイモのようですがライムをかけて食べます。

パルは赤道直下なので、移動をすると南半球に行ったり、北半球に行ったりしています。

たまには怒っることもある、、、わけではなく、子猿が遊んでいます。

スラウェシのニワトリは、かっこいいです。

夕方に「近くにツバメの巣があるから見に行こう」と誘われ、静かな河原へ。

川の水に削られ、まさに陸の孤島。

この壁にツバメが巣を作っています。

翌日は山越えルートで遠くの調査地へ。

今回もとりとめのない写真の紹介になってしまいました。

毎回の調査で思いますが、インドネシアの研究者や地元の大学の方々の協力がなくては、調査も研究も行うことは不可能です。日本からの1名の参加者とインドネシアチームの皆様、地元の大学の方々にこの場をかりてお礼申しあげます。

海近くの村にあった「カマボコのヤシの葉包み焼き」。

味はシンプルなカマボコです。

スラウェシでは稲作が行われています。

スラウェシのネコは小さい気がします。

この写真は子猫ですが、大人サイズも細っそりしていて小型です。

パルは暑いので水分補給は重要です。

白目は色がついていて、黒目は薄い色をしています。

たくさんいたバッタ。

不思議な眼のアブ?

ヤモリ。なぜか昼行性?

パルでは街中でウシを見かけます。

次々にやってくることも。

ちなみに帰りもジャカルタの空港で12時間待ちでした。