沖縄の野外調査

ここでは、2015年の沖縄での調査の様子を簡単に紹介します。

今回は海中で生きているサンゴが放射する蛍光の測定に行きました。サンゴの蛍光だけを測定するために特殊な光源を使用します。前回の測定を解析した結果、いろいろな問題点が見つかったため、測定方法に改良を加えて再度挑戦です。

沖縄でのサンゴの調査

測定は夜の干潮時に行います。モバイルバッテリーと光源を桟橋の上に設置します。これで感電の心配はありません。

冬の沖縄は、台風が来ないものの北風のために海が荒れます。天候に恵まれない時も研究は行います。写真は瀬底の沖合のフェリー。波の高さの比較のために写真に入れました。

波のために海の中は、透明度が低いです。水温はそれほど低くないのですが、強い北風のために海からあがってからが寒いです。

光源の光は光ファイバーにより海の中まで届かせます。その光による蛍光を分光器で測定します。

あとはひたすら測定です。今回の紹介はここまでですが、おまけに最近実験室内の水槽で発見した蛍光を発する生物を紹介します。

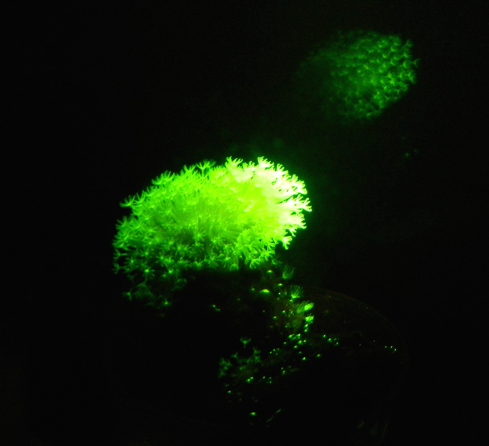

水槽内のウミキノコを励起光をカットするフィルターを通して蛍光を写真撮影しました。

ウミキノコの右下にフサフレした小さな光る生き物がいました。

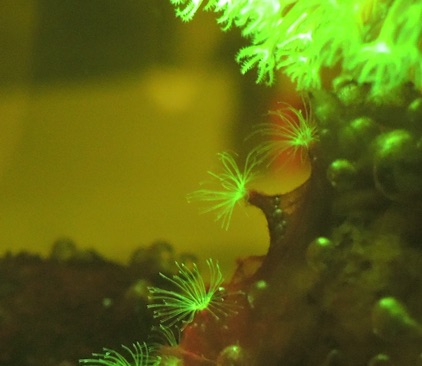

別角度からの写真。こんな形の生き物ですが、この生物については詳しくないので何の種かは

わかりません。筒を作って生息しています。

励起光をカットして蛍光を撮影。線香花火のように光っています。

2015年は多くのみなさまのご協力のおかげで、研究を進展させることができました。

この場をかりてお礼申し上げます。