沖縄の野外調査

ここでは、2016年に沖縄で行った2回の調査の様子を簡単に紹介します。

サンゴ礁を形成するイシサンゴの仲間の多くの種は蛍光タンパク質を持ち、蛍光を放射しています。この蛍光タンパク質は遺伝子にコードされているのですが、今回はサンゴがどのような蛍光タンパク質遺伝子をどれくらいの数持っているかを明らかにするために調査に来ました。

沖縄でのサンゴの調査 (1回目)

到着したら、まずは下見。琉球大学瀬底研究施設前の海です。今回は低気圧がきていて波が高いですが、問題はなさそうでした。

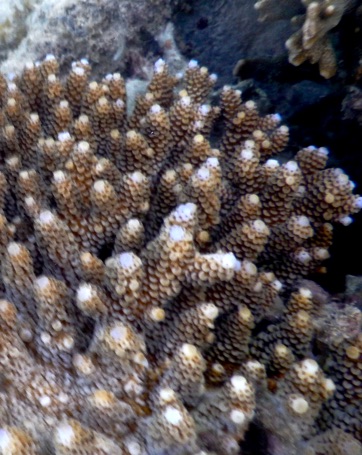

コユビミドリイシ (Acropora digitifera)

この時点(6月の終わり)では元気そうです。

別個体のコユビミドリイシ。

この種では、ゲノム情報が解読されています。

フラッシュを使って、鮮明な写真を撮り拡大すると緑色のポリプが見えます。

この仲間のサンゴは褐虫藻と共生して、その光合成産物を栄養源としています。

調査ばかりでなく、研究成果の発表も行なっています。

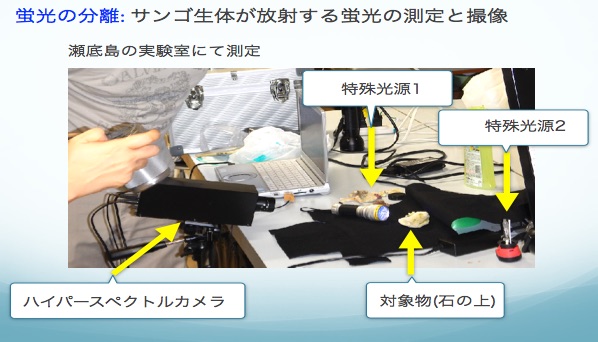

サンゴが放射する蛍光を特定の部分(すごく狭い範囲)で測定することは、これまで可能でした。またUVや青の光を当てて、フィルターをかけて写真を撮ることにより、一部の螢光の写真を撮ることも可能でした。

それでは、いろいろな制限をなくしてサンゴが放射する蛍光を写真のように撮像し、それぞれの部分がどのような蛍光を放射しているかを知ることができるでしょうか?今回はこの問題に挑戦しました。

沖縄でのサンゴの調査 (2回目)

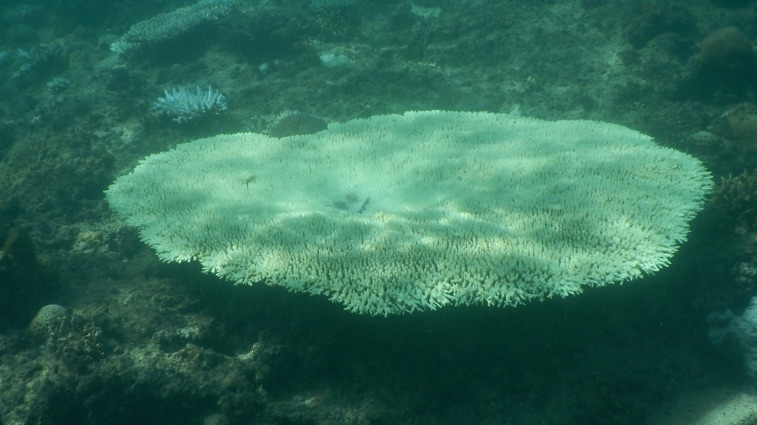

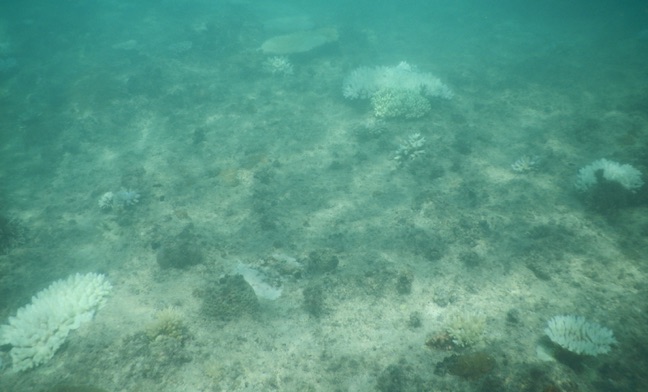

しかし、驚いたことに9月に来てみると、ほとんどのサンゴが白化していました。

これら研究は総合研究大学院大学 学融合共同研究プロジェクトの支援を受けて行いました。

この場をかりてお礼申しあげます。

今年は台風が少なく、海水温が上昇したためと聞いていますが、

こんなに大きなサンゴ(2 mくらい)まで白化してしまうなんて、悲しい気分になります。

サンゴが白化しても、クマノミは元気。

視界に入るサンゴがすべて白化しています。

キクメイシ?の仲間も白化しています。

シャコガイ2つは元気そうです。中央のカラフルな被覆状の何かも元気そうです。

それでは夜間の測定について説明します。

ハイパースペクトルカメラという、1ピクセルずつのすべての波長をスキャンする

カメラにて撮像を行いました。この機器が高額のため、波で壊れることを避けて夜の実験室で

撮像しました。光源は特殊なものを用いています。

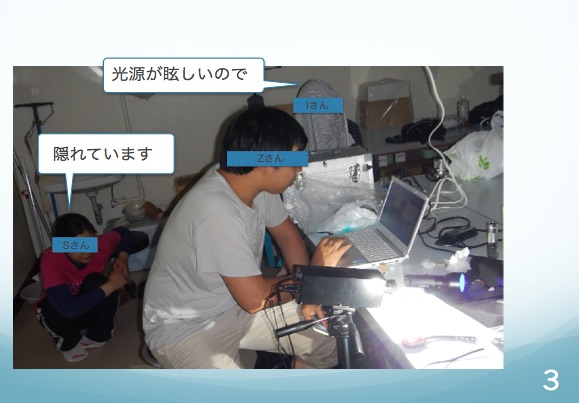

今回の撮像チームは、撮像と解析担当の情報研のIさんとZさん、夜に海に入ったりする要員の

総研大の私とSさんです。

こんな装置です。

撮像が始まると光源からの光が強烈で、目が疲れます。

夜中ですので、なおさら強い光がきつく感じます。

まだ、発表前であまりお見せできないので断片だけを出しますが、蛍光の撮像に成功しました。