スラウェシ島での野外調査

ここでは、2018年のスラウェシ島での調査の様子を簡単に紹介します。

はじめによく調査に行っていた街、スラウェシ島のパルで起きた大地震と津波の犠牲者に哀悼の意を表します。

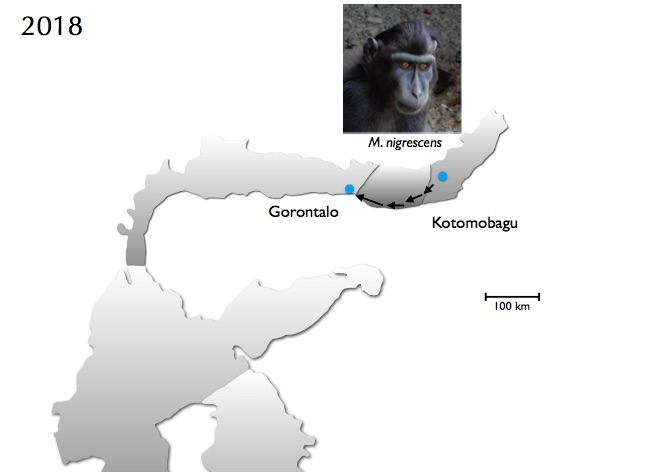

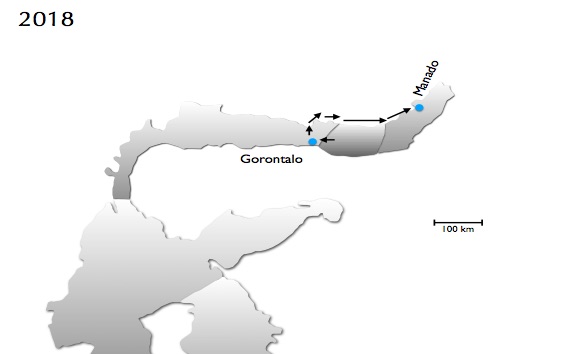

インドネシア、スラウェシ島には7種のマカク属の固有種が生息しています。これらの種は遺伝的に近縁なため、霊長類の種分化の研究をするための最適な研究対象となります。最近、島の北部に生息する3種、Macaca hecki, M. nigrescens, M. nigraが遺伝的に近縁で種分化の研究に最も適していることを明らかにしました。そのため今回は、はじめにマナドに行き、3種の生息地を縦断するように移動しました。

スラウェシ島の固有のマカクの調査

M. nigraの生息地、Kotomobagu

M. nigraの生息地は狭く、日本で例えれば「県」ぐらいの広さにすべての個体が生息しています。マナドから車で移動して最初に訪れたのがKotomobagu。ここはM. nigraの生息地なのでM. nigaraの個体がいます。

M. nigraの子供

時計の秒針を頑張ってつまもうとしていました。

手の皮はしわしわです。

このような道を通り、M. nigrescensの生息地に向かいます。

この道はとてもよい方です。

M. nigrescensの生息地へ

このような景色が続きます。

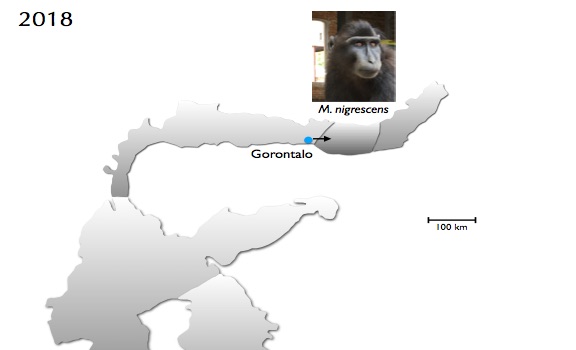

M. nigrescensの生息地域に来ると、M. nigrescensの個体がいます。

M. nigrescensのの特徴として、背中の毛が明るい褐色でフカフカしています。

この地域で見かける犬は、みな精悍な感じで「古代犬なのでは?」と考えてしまいます。

ハゲワシのようなニワトリがいました。何羽も同じ形態だったので、品種のようです。

Gorontaloに近くなり、M. heckiの生息地に入るとM. heckiの個体がいました。

車で少し走ると生息地が変わるのは興味深いです。

翌日、再びnigrescensの生息地に戻りました。

すると、またnigrencensの個体がいました。生息地の境界を境に正確に分布が分かれている印象を受けます。

正面から

別の個体。用心深かったです。

再び、Gorontaloに戻ったのち、半島の北側のルートでマナドに戻りました。

スラウェシ島の北の方、とくにマナドはインドネシアの人からも料理がとても辛く、何でも食べると言われているようです。

スラウェシ島北側の生活

スーパーの唐辛子売り場。

手前の小さいものが激辛で、奥の長いものはあまり辛くありません。

小さい唐辛子で作る”生サンバル”。

辛すぎなければ、すごく美味しいソースで、何にでもつけて食べます。

よく食べていた”鳥の唐揚げ定食”。

ご飯は長粒米。鶏肉は骨が多いけど肉は歯ごたえがあって美味。

緑色の葉のハーブと一緒に食べると爽やかです。

四角いのはテンペ(大豆の発酵食品)。

これまでに食べたフルーツで最も甘かった、フルーツ(名前が覚えられませんでした)。

蜜のような甘さです。殻もパキっと割って開けられるので簡単に食べられます。

ランブータン。ライチのような味です。

路上でよく見たドリアン売り。パル産のものが最高に美味しいと聞いて試してみました。

1つ2.5 kgのパル産ドリアンを2つホテルに持ち帰り、切ってみんなで食べました。

食べて見ると、、、ドリアンの概念が変わるほどの美味しさ!

ドリアン特有の臭みがなく、メロンのような梨のようなフルーティーな香りがします。

味はメロンとクリームをミックスしたようで、クリーミーな食感です。

まさにフルーツの王様でした。

マナドの人は、なんでも食べると聞いていました。地元のレストランで運転手の方が注文したものは、オオコウモリの煮込みでした。

ちょっとだけ味見しましたが、骨が多くて食べるところが少なそうでした。

スラウェシ島北部のタクシー。

乗客は前に座り、体を支える安全バーはなし。

。

一晩泊まったホテルの部屋は蚊が多くて退治しきれませんでした。壁には大きなアリが行列を作り、ベッドの上には小さな虫がたくさん歩いてました。そのようなときは1人用の蚊帳が重宝します。底もカバーされているので完璧な防御力です。

このように順調に調査を行いましたが、帰国した次の月にパルが地震と津波の災害にあってしまうとは予想もしていませんでした。なんとか早く復興することを願い、少しでも復興に役に立てるようにと募金を行なっております。