タンガニイカ湖での調査

濃藍深緑の透明な水を雄渾にたたえるタンガニイカ湖。そこでの調査の様子を簡単に紹介します。

東アフリカ、タンガニイカ湖には約250種のシクリッドの固有種が生息しています。私の研究は遺伝子の進化、その遺伝子がコードするタンパク質の機能の進化、その機能と環境との相互作用を調べることにより適応を明らかにしようとしています。2013年の調査ではタンガニイカ湖の水中の光環境の測定と深い水深に生息する種のサンプリングの調査に行きました。

タンガニイカ湖のシクリッドの調査

調査の行程

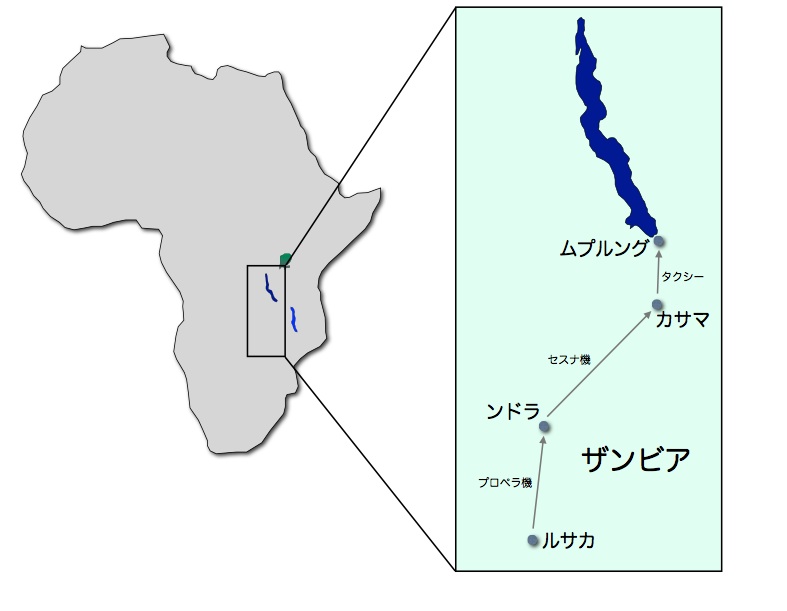

羽田空港からドバイ経由でザンビアの首都ルサカに到着。ルサカからンドラ経由でカサマに移動。カサマから車で調査地のムプルングに到着。帰りは逆の経路で帰国。

調査が終わって

調査はあっというまに終わってしまい、朝5時のタクシーでカサマの空港に向かいました。

小学生の頃に夏休みが終わってしまうときのような、寂しい気持ちでザンビアの朝焼けを見ていました。タクシーに乗ってから37時間後、無事に帰宅しました。

ザンビア到着。ルサカの空港は日本の地方の小さな空港くらいの規模です。

ルサカからンドラへ。歩いてプロペラ機へ。

ンドラの空港。倉庫くらいの大きさです。

ンドラの空港からセスナでカサマへ。週1便くらい。セスナはとてもよく揺れます。

カサマの空港。滑走路は土です。帰りに気づいたのですが、何故か飛行機到着時に

消防車と救急車が来て控えています。

カサマから調査地のムプルングへタクシーで移動。3時間程度で500クワッチャ(1万円くらい)。地平線が続き、肉眼で先が認識できない程の直線道路が続きます。余談ですがカサマで食料の牛肉とトマトを買いました。ザンビアの牛肉(通称ザンビーフ)はハードな堅さで、4時間煮込んでようやく柔らかくなりました。

調査地の宿舎

調査地のムプルングには日本人研究者が宿泊する宿舎があります。堀道雄先生の多大なるご尽力により、この地で研究者が快適に生活し調査を行うことができます。

各宿泊部屋の廊下。廊下から湖が見えます。

食事、団らんのリビング。快適です。

宿泊部屋の内部。蚊帳のおかげで安心して眠れ、疲れがとれます。扇風機があれば暑さも大丈夫。明け方は涼しくて気持ちよいです。

研究設備もあり、サンプリング後の解剖とサンプルの保存ができます。

宿泊部屋の前からの眺め。タンガニイカ湖の波の音が聞こえてとても落ち着きます。 夜になると沖合にカペンタ(イワシの仲間)漁の灯が見えてとても平和なところです。 子供の頃、漁村の近くで育ったためか故郷に帰ってきたような気分になります。もしくは夏休みに田舎に遊びにいったような気分です。とても平穏なところで、出発前に日本で忙しく溜め込んでいた疲れが日々とれていきました。

水中の光環境の測定

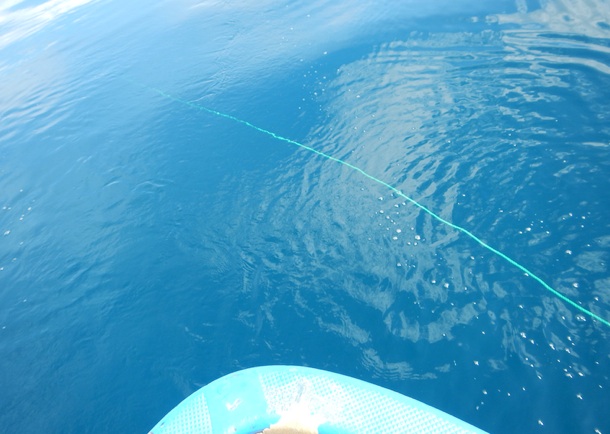

第一の目的、水中の光環境の測定。水中に光ファイバケーブルを沈め、それぞれの深さでの光環境を光ファイバに接続した水上の分光光度計で測定しました。

船着き場から出発。中央手前のへりの青いボートで沖に向かいます。

目的地は船着き場から30分程度。風が気持ちいいです。

光ファイバにメジャーを装着した自作の測定機器。正確な水深で光環境を測定します。ザンビアの太陽が強過ぎて振り切れたり、波で揺れる中、パソコンのモニタを見ながら測定して船酔いしたりで少し苦労もしましたが、いいデータがとれました。タンガニイカ湖は透明度がとても高いのですが、水中は海とは異なり青緑と緑の二つの光から主に構成される光環境でした。

深場さし網によるサンプリング

次の目的、深場のシクリッドの種のサンプリングです。60-80mに網を沈め2時間程待って引き上げます。

網を水中へ。透明度が高いので沈んでいくのがよく見えます。

錨を下ろして測定開始。水の色がとてもきれいです。透明度が高いので、覗きこむと吸い込まれそうに感じます。タンガニイカ湖はpHと塩濃度が高いので、湖水を味見してみると上質な岩塩をほんのり溶かしたような、まろやかな味がしました。

待ち時間に近くの村に上陸。

子供たちはカメラ大好き。写真をとってくれとせがまれます。

有名な家の前で記念撮影

子供たちとも記念撮影

島を離れるときに、子供たちのうち何人かが私の名前を叫んでいました。

次に来た時に覚えていてもらえるといいなと思います。

網をあげると深場の種がかかっていました。保冷剤で冷やして持ち帰ります。新鮮なうちに網膜をRNA保存液につけることによって、発現している色覚の遺伝子を調べることが可能となります。網の魚はGreenwoodchromis。網を持つのは田中くん。

私は揺れる足場の悪い舟の上での網の上げ下げの作業に不慣れで、完全に戦力外でした。

タンガニイカ湖で深場種の釣りを

刺し網ではあまり役に立てなかったので、得意な釣りでサンプリングです。淡水での釣り、川ならばせいぜい5m程度、湖でも30mも深ければかなり深い部類に入ると思います。しかし、ロシアのバイカル湖やここタンガニイカ湖は別格で100m以深にも魚が生息しています。

オールをまな板にして、エサのカペンタ(イワシの仲間)を切ります。切っているヘンリーは元漁師で湖を知り尽くしています。余談ですがこのオールは万能で、漕ぐ、まな板、テントの支柱、シマ(トウモロコシの粉の料理)をかきまぜるなど何にでも使っていました。

80mの深さで記念すべき一投目。最大サイズのPerissodiniの種が釣れました。釣りなので網に比べ状態がとてもよく、生きたまま釣れてきます。

やはり80mのベンソクロミス ホーリー(日本だとトリコッティと呼ばれていますが正式にはホーリーです)。オスのこの婚姻色は水中の光環境のデータから説明ができます。

大きなキフォティラピア ギベッロサ(日本ではザンビアのものもフロントーサと呼ばれています)。美しいザンビアブルーを発色しています。この種は垂直分布が広く、40m, 80m, 100m超えでも釣れています。また、15mの浅い水深にも生息していました。

元漁師のヘンリーは釣りも名人級。ちなみに竿を使うのはこのときが初めてでした。

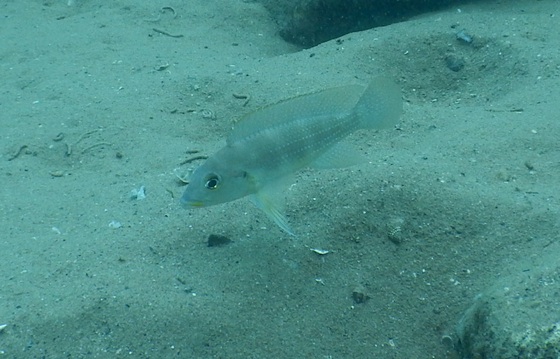

Greenwoodchromisの1種。体側の光沢が美しいです。100m。水深は魚群探知機で測定しています。

魚食性のバシバテスの1種

ほぼ入れ食いで、すずなりに釣れることから、深場での魚の密度が想像できます。

砂地の種、グナソクロミス パーマキシラリス。釣り糸が100mしかなかったので、先端に10m追加して106mの深さから釣り上げました。口が延びてしまっていますが、収納できます。

Perissodiniの1種。他の魚のうろこを食べます。

Lamprologiniの1種。さし網では難しい小型の個体も釣れます。

極めてレアな種。生きた個体の写真は世界初かも?死ぬとレンガ色に変色します。

自分で釣る以外にも、漁師が釣ったばかりの魚を船上買い付けできます。

漁師は手釣りでたくさん釣っていました。魚は舟の底にそのままためていました。

クーヘも船上買い付け。一番手前。

タンガニイカ湖でダイビング

水中の光環境を測定しましたが、深さによって変化する光を自分の眼でも確かめてみたいと思っていました。そこで現地に長期滞在している田中君と一緒に安全にダイビングしてみました。

早速ダイビング。水中に入ってすぐにシクリッドだらけだと気がつきます。どこを見てもいろいろな種がいてすごいです。今回はカメラを2台持参し、1台(Nikon P7700)を陸用、もう1台(Nikon AW110)を舟と水中用に使いました。AW110は18m防水なので、むき出しでそのまま水中で使いました。水中での本来の色を写すためにフラッシュはなしで撮影しています。フラッシュや照明があると、きれいには見えますが生息環境にある光ではないので生息場所での色を見る意味がなくなってしまいます。

群で泳いでいた種。近づいてもあまり怖がりません。

このように巻貝の殻が集まっているところがあります。貝住みの種を見ることができます。

貝住みの種。逃げ込む準備をしています。

水深13m程度。光の測定データを裏付けるように青みが強くなってきます。

魚食性の種

田中君が捕獲したギベロッサ

水中は大きな石がゴロゴロしています。

距離が離れていますが、大きなクーヘも泳いでいました。

石の間のジュリドクロミス

写真だと目立ちませんが、実際に見ると魚は目立ってます。

Ectodiniの1種のペア

バリアビリクロミスの親子。奥の黒い個体が親。

複数種が同時に見られます。

トロフェウス モーリー。なかなか写真をとらせてくれません。

こちらは見事なカモフラージュです。

水中の風景。何種シクリッドがいるでしょうか?

Ectodiniの1種

ロボキロテスの幼魚

Eretomodiniの1種。顔がみえません。

Eretomodiniの1種の顔が見えています。

Ectodiniの1種。

Ectodiniの1種とLamprologiniの1種。

Lamprologiniの1種。

二枚貝

巻貝

淡水カイメン

淡水カニ

ムプルングの生き物

ムプルングにはいろいろな動植物がいました。ここで少し紹介します。

グンタイアリ。列に先頭と最後尾があって行進していくのが面白いです。

コガネムシ

シギの仲間

ミズオオトカゲ。1mくらいはある。たくさんいるけど、臆病。

トンボ

トンボ

トカゲ

サソリ。ハサミが大きいと毒は弱い。

船着き場の横の水汲み場を少し見るだけで、十数種のシクリッドが見れます。

水の中はいたるところにシクリッドがいて、眺めてるだけで楽しいです。

調査地での生活

調査地では、朝5時くらいに起きて、朝食、調査、昼食、調査、宿舎に帰ってサンプルの処理、夕食、就寝、のような生活を送ります。ここでその一端を紹介します。

停電。計画的だったり突然だったり、よくあります。ロウソクは常備してあります。停電の時は星がきれいに見えます。

飲料水。タンガニイカ湖の水を煮沸して冷やして飲みます。まろやか。左がタンガニイカ水で右がキャッサバのお酒。キャッサバのお酒は「畳の裏」のような香りがすると言われてますが、何か植物の香りがしました。

リコフィ。アフリカではポピュラーなインスタントコーヒーのような飲み物。毎日飲んでました。

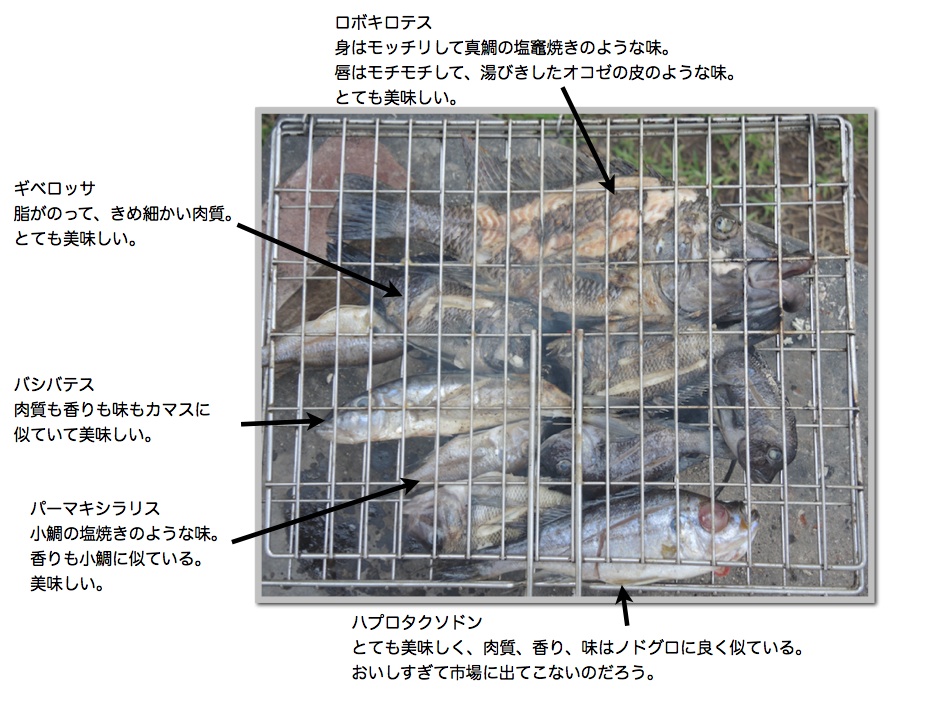

炭火。ガスがないので一般的な燃料。これで魚を焼くととてもおいしい。

食事。ムプルングは漁業の街なので魚を食べます。多くはシクリッド。こちらはクーヘの塩焼き。

主食はトウモロコシの粉を水に溶かし火にかけながら練った「シマ」。ジャガイモの香りのないマッシュポテトのような感じで美味しいです。お米も食べます。

クーヘの塩焼きはこのように盛りつけて食べます。クーヘの味はきめの細かい肉質で香りがよく

コクがあります。日本で似た味の魚を食べたことはないので表現が難しいですが、これまで食べた魚のうち、トップクラスの美味しさです。

ギベロッサ定食。ザンビアブルーはもう見られません。シクリッドは美味しいのですが、とても骨が硬いのが欠点。気をつけて食べないと危険です。

ベンソクロミス ホーリーなどを焼いてから、たまねぎ、トマト、にんにくで煮込んだスープ。香ばしく、シマをつけて食べると美味しい。

風呂。普段は湯浴みでしたが、一度だけ五右衛門風呂に入りました。下から火をたいているので、浴槽?に座ると下が熱いです。ある意味露天風呂です。

今回の調査は、幸田先生、堀先生、高橋さんをはじめ多くの方々のご協力のおかげで行うことができました。また、現地で一緒に調査してくれた田中君、調査地で楽しく過ごした和田君にも大変お世話になりました。ザンビアの水産研究所の方々の協力もなければ調査を行うことはできませんでした。みなさまにお礼申し上げます。

今回の調査では、80個体の貴重なRNA, DNAサンプルを収集し、タンガニイカ湖の水中の光環境を測定することができました。この成果には大変満足しております。